Eigenes

"Eine Kultur bzw. Lebenswelt wird dann als ›eigene‹ und ›nichtfremde‹

bezeichnet, wenn die Kontextbedingungen ein alltagsbezogenes Routinehandeln

ermöglichen, das für den Handelnden durch Plausibilität bzw.

Normalität und Sinnhaftigkeit charakterisiert ist" (

Wille

2003;

Internetquelle).

Das Eigene entsteht und existiert immer nur im bzw. als Vergleich und Kontrast

zum Fremden (

Rösch

2004). Nur im Verhältnis zwischen Autostereotyp (Selbstbild) und Heterostereotyp

(Fremdbild) wird es deshalb erschließbar.

zum

Seitenanfang

Eisbergmodell

zum

Seitenanfang

Eisbergmodell

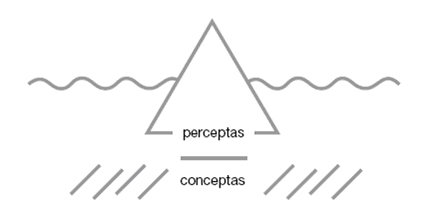

Das in der Kulturwissenschaft gerne verwendete Modell verdeutlicht, dass immer

nur ein kleiner Teil kultureller Spezifik sichtbar oder wahrnehmbar ist. Das

Wahrnehmbare selbst (perceptas) ist wiederum "Zeichen" für zugrunde

liegende (aber als solche nicht sichtbare) Denk- und Handlungskonzepte (conceptas).

Das Eisbergmodell; Quelle: IKO

2004; Internetquelle

zum

Seitenanfang

Emisch vs. Etisch

zum

Seitenanfang

Emisch vs. Etisch

Emisch ist die Innensicht bzw. Binnenperspektive von Mitgliedern einer Kultur,

während "etisch" die distanzierte Außensicht bezeichnet.

Emisches Forschungsvorgehen versucht, universelle und eigenkulturelle Kriterien

bzw. Erfassungskategorien auszublenden, um die fremde Kultur ›von innen‹

her zu verstehen und zu beschreiben. Dieser Anspruch besteht insbesondere bei

der teilnehmenden stationären ethnologischen Feldforschung. Der etische

Forschungsansatz sucht universell gültige Kategorien. Er eignet sich insbesondere

für kulturvergleichende Studien.

Cross-Cultural

Studies

Cross-Cultural

Studies

zum

Seitenanfang

Empathie

zum

Seitenanfang

Empathie

"Als Empathie (griech. = Mitfühlen) bezeichnet man die Fähigkeit

und vor allem die Bereitschaft eines Menschen, sich in andere hineinzuversetzen

und sich über ihr Handeln, Verstehen und Fühlen klar zu werden. Wesentlich

dabei ist, dass der eigene Affektzustand dem Gefühlszustand einer anderen

Person entspricht. Dies wird dadurch ausgelöst, dass man die Perspektive

der anderen Person einnimmt und ihre Gefühle versteht. Beispielsweise in

Anti-Aggressions-Therapien wird die Fähigkeit von (potenziellen) Gewalttätern

gefördert, sich empathisch in ihre Opfer hineinzuversetzen" (

Wikipedia

2004: Empathie;

Internetquelle).

Empathie bezeichnet das Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Befindlichkeiten

und Denkweisen anderer, ohne dass damit zwangsläufig eine (vollständige)

Akzeptanz der Positionen der anderen einhergeht. Im engeren Sinne ist Empathie

das unfreiwillige Empfinden der Emotionen eines anderen.

zum

Seitenanfang

Empowerment

zum

Seitenanfang

Empowerment

Wörtlich aus dem Englischen übersetzt heißt Empowerment Bevollmächtigung

oder Ermächtigung. Im wirtschaftlichen Bereich meint der Begriff die Übertragung

von Verantwortung auf Untergebene. "Mit Empowerment bezeichnet man Strategien

und Maßnahmen, die geeignet sind, das Maß an Selbstbestimmung und

Autonomie im Leben der Menschen zu erhöhen und sie in die Lage zu versetzen,

ihre Belange (wieder) eigenmächtig, selbstverantwortet und selbstbestimmt

zu vertreten und zu gestalten. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess

der Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung der

Menschen, ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu

nutzen. Im Deutschen wird Empowerment gelegentlich auch als Selbstkompetenz

bezeichnet" (

Wikipedia

2004: Empowerment;

Internetquelle).

Der GTZ zufolge wird in der Entwicklungszusammenarbeit unter Empowerment ein

fortdauernder Prozess verstanden, der bei benachteiligten Bevölkerungsgruppen

das Selbstvertrauen stärkt, sie zur Artikulation ihrer Interessen und zur

Beteiligung in der Gemeinschaft befähigt und ihnen den Zugang zu und die

Kontrolle von Ressourcen verschafft, damit sie ihr Leben selbstbestimmt und

eigenverantwortlich gestalten und sich am politischen Prozess beteiligen können.

Insofern nimmt die Veränderung von sozialen, ökonomischen, rechtlichen

und politischen Institutionen, welche die gegenwärtigen Machtverhältnisse

verkörpern, eine zentrale Stellung ein. So zielt z. B. der Empowerment-Ansatz

in der Frauenförderung auf Selbstbestimmung, Erweiterung der Selbstorganisation

und eine aktivere Rolle von Frauen in allen gesellschaftlichen Prozessen ab

(vgl.:

GTZ 2004b;

Internetquelle).

Die DEZA betont die politische Dimension des Engagements für die Benachteiligten

und ihr Empowerment. Dadurch werden Entwicklungsmodelle, Interessen und Machtverhältnisse

in Frage gestellt: "Wenn wir uns zusammen mit den Armen für eine Veränderung

dieser Verhältnisse engagieren, so nehmen wir unvermeidlich Konflikte in

Kauf, latente Konflikte werden sichtbar oder brechen auf. Die Armutsgrundsätze

verpflichten uns, Spielräume, Mechanismen und Fähigkeiten für

friedliche Lösungen von Konflikten zu unterstützen" (

DEZA 2004).

Das UN-Entwicklungsprogramm hat mit dem Index "Gender Empowerment Masure"/GEM

einen geschlechtsbezogenen Empowerment-Index eingeführt. GEM misst die

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bei ökonomischen und politischen

Wahlmöglichkeiten (vgl.

Holtz

2006).

zum

Seitenanfang

Enkulturation

zum

Seitenanfang

Enkulturation

Der auf den Ethnologen Herskovits zurückgehende Begriff bezeichnet das

informelle Lernen, Beobachten und Nachahmen kultureller Verhaltensweisen beim

Hineinwachsen in eine soziokulturelle Umgebung. In Erweiterung zum Sozialisationsbegriff

betont Enkulturation die kulturspezifische Dimension von Wissenserwerb, wie

auch kulturspezifische Methoden der Umsetzung von Wissen. Das Individuum lernt

dabei die Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung (Identität,

Orientierungswissen) ebenso kennen wie das Respektieren der kulturellen Rahmenbedingungen.

Enkulturation ist stets auf die Primärsozialisation bezogen, während

Akkomodation

Akkomodation

und

Akkulturation

Akkulturation

hierauf aufbauen und von daher der Sekundärsozialisation zugerechnet werden

(vgl.

IKO 2004;

Internetquelle).

zum

Seitenanfang

Entwicklung

zum

Seitenanfang

Entwicklung

Biologisch verwendet meint Entwicklung den Lebenszyklus von Pflanzen und Tieren.

Erst seit dem 17. Jh. wird der Begriff, der mit dem lateinischen explicare und

dem französischen évoluer in Verbindung steht, i. S. von ›Gedanken

entwickeln, sich herausbilden‹ verwendet. Seit dem ausgehenden 19. Jh.

findet er Verwendung als Metapher für Vorgänge in Wirtschaft, Gesellschaft

und Psychologie. Im modernen Sinne meint er seit dem 20. Jh. einen linearen

Prozess ›menschlichen Fortschritts‹. Beim transitiven Entwicklungsbegriff

geht es darum, etwas anderes zum Gegenstand eigener Entwicklungsbemühungen

zu machen.

Wie der Kulturbegriff, ist der Entwicklungsbegriff historisch und politisch

so stark und gleichzeitig gegensätzlich besetzt, dass eine einheitliche

Definition kaum möglich scheint. Holtz (

2006)

definiert Entwicklung als einen mehrdimensionalen, komplexen Prozess, "der

auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse und die Sicherung eines menschenwürdigen

Lebens in Freiheit von Not und Furcht für alle, auf Frieden sowie die Zukunftsfähigkeit

von Gesellschaften und der Einen Welt abzielt". Mit ähnlichem Tenor

meint die Südkommission - ein Zusammenschluss von Nicht-OECD-Ländern

1990: "Entwicklung ist ein Prozess, der es den Menschen ermöglicht,

ihre Fähigkeiten zu entfalten, Selbstvertrauen zu gewinnen und ein erfülltes

und menschenwürdiges Leben zu führen".

Mit ganz anderem Tenor findet nach Toynbee Entwicklung dort statt, wo auf eine

Herausforderung eine Antwort erfolgt ("challenge and response"). Nach

dieser Diktion bräuchte Entwicklung also einen externen Stimulus. ›Autodéveloppement‹

gäbe es danach nicht (vgl.

Thiel

2003). Eine beißende Kritik an dem mit Präsident Trumans Amtsantrittsrede

von 1949 "als westliche Dominanzmetapher umgeformten Entwicklungsbegriff"

und ein Plädoyer für dessen analytische Dekonstruktion liefert z.

B. Gustavo Esteva (

1993).

Bierschenk behandelt den Begriff ›Entwicklung‹ in drei Dimensionen:

als analytische Kategorie, als Forschungsgegenstand und als politische Praxis.

Letztere ist gekoppelt "an eine Ideologie bzw. einen moralischen Diskurs

über die Wünschbarkeit von gesellschaftlichen Zuständen"

(

Bierschenk

2003b).

Entwicklung kann nach Bierschenk untersucht werden:

- als langfristiger historischer Prozess (struktureller, i. e. organisatorischer,

sozioökonomischer, kultureller ›Umbau‹ der Gesellschaft,

Frage nach dem sozialen Wandel und seinen Quellen)

- als politisches und wirtschaftliches Projekt ("Zeitalter der Entwicklung"

seit ca. 1945. Kontext: Entkolonialisierung, Kalter Krieg; Kernvorstellungen:

Staat als Modernisierungsagent/ geplanter bzw. induzierter sozialer Wandel):

- als soziale Situation (direkte und indirekte Interaktionen zwischen sozialen

Akteuren und Gruppen in einem Kontext geplanter Entwicklung) oder als Entwicklungshilfeprojekt

(vgl. Bierschenk

2003b).

Entwicklung findet auch konträr zu den Intentionen der Entwicklungshilfegeber

statt. Manches, was als Entwicklungsbremse dargestellt wird, ist eher als Ausdruck

von nicht wahrgenommenen endogenen Entwicklungsvorstellungen zu sehen. Deshalb

definiert die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie Entwicklung z. B. "als

die Verbesserung der Situation von Menschen gemäß ihrer eigenen Kriterien

und Ziele vor dem Hintergrund einer gemeinsamen globalen Verantwortung"

(

AGEE

AGEE;

Internetquelle).

Die Finnische EZ-Agentur verweist auch auf die negative Reichweite von Entwicklung:

Jeder Akt von Entwicklung ist danach auch ein Akt der Zerstörung. Jeder

Wechsel greift in die Physiologie, Psychologie und in das Verhalten der Bevölkerung

ein (vgl. Finnida 2004).

Die

UNESCO

UNESCO

verbindet 2001 den Entwicklungsbegriff mit dem der

kulturellen

Vielfalt

kulturellen

Vielfalt: "Kulturelle Vielfalt erweitert die Freiheitsspielräume

jedes Einzelnen; sie ist eine der Wurzeln von Entwicklung, wobei diese nicht

allein im Sinne des wirtschaftlichen Wachstums gefasst werden darf, sondern

als Weg zu einer erfüllteren intellektuellen, emotionalen, moralischen

und geistigen Existenz" (

UNESCO

2001, Art. 3 der Dekl. zur kulturellen Vielfalt:

Internetquelle).

Der neueste UNDP Human Development Report 2004 verbindet ebenfalls Entwicklung

mit kulturellen Kriterien.

zum

Seitenanfang

Entwicklung, autozentrierte

zum

Seitenanfang

Entwicklung, autozentrierte

Nach Schubert und Klein bezeichnet autozentrierte Entwicklung die "Entwicklungsstrategie,

die den Ländern der Dritten Welt empfiehlt, sich strikt an den Produktionsmöglichkeiten

und Nachfragepotentialen des Binnenmarktes zu orientieren, sich insofern dem

Druck des Weltmarktes zu entziehen und somit wirtschaftliches Wachstum durch

Aufbau und Entfaltung der eigenen Ressourcen und Möglichkeiten zu ermöglichen"

(

Schubert/Klein

2001). Das Konzept ist eng mit dem Zentrum/Peripheriemodell der

Dependenztheorie

Dependenztheorie

verknüpft (vgl.

Amin

1974). Es wurde wie die Dependenztheorie wegen seiner ausschließlichen

Betonung der externen entwicklungshemmenden Faktoren kritisiert und in der Folge

modifiziert und relativiert (vgl.

Senghaas

1982 und

Menzel

1988).

Hein (

2001

in E+Z) plädiert dafür, den Begriff von der ausschließlichen

ökonomischen Konnotation zu befreien, so dass er "im Allgemeinen einen

strukturell bedingt selbstreferentiellen Entwicklungsprozess einer Gesellschaft

bezeichnet" und somit Antworten auf die Frage nach den spezifischen lokalen

Entwicklungspotentialen und -problemen im Rahmen einer

›Good

Governance‹

›Good

Governance‹-Strategie gibt. Der Ansatz der autozentrierten Entwicklung

wurde vor allem von Autoren/innen aus der Dritten Welt vertreten.

Endogene

entwicklungshemmende Faktoren

Endogene

entwicklungshemmende Faktoren;

Entwicklung

Entwicklung

zum

Seitenanfang

Entwicklung, soziale

zum

Seitenanfang

Entwicklung, soziale

Die Weltbank-Arbeitsdefinition für Social Development bezieht sich auf

die Relationen und institutionellen Bedingungen in einer Gesellschaft und auf

die historischen, politischen und institutionellen Bedingungen, die Projekt-

und Politikergebnisse beeinflussen. Ziel des Social Development ist es, das

Empowerment

Empowerment

armer Menschen zu stärken, indem man ihre Fähigkeiten und sie mit

einschließende Institutionen (inclusive institutions) fördert.

Es geht um Partizipation und Bürgerengagement, um

social

analysis

social

analysis, Konfliktprävention und Wiederaufbau, von Gemeinschaften

selbst angetriebene Entwicklung und soziale Sicherheit. Sozial verantwortliche

Entwicklung muss verschiedene Ebenen (regional, national, lokal) und deren Einflüsse

auf die Vorhaben beachten. So muss z. B. analysiert werden, wie arme Menschen

einen fairen Zugang zum Markt erhalten. Seit Frühjahr 2004 gibt es dazu

ein Strategiepapier (

World Bank 2004).

zum

Seitenanfang

Entwicklungsethnologie

zum

Seitenanfang

Entwicklungsethnologie

Dieser Bereich der Ethnologie beschäftigt sich mit modernen, weltweiten

sozialen und kulturellen Wandlungsprozessen; in Deutschland wird er vor allem

durch die Arbeit der

AGEE

AGEE

(z. B. Bliss, Antweiler, Schönhuth) vorangetrieben, die seit 1986 einen

kontinuierlichen Dialog mit der Entwicklungspraxis etabliert hat. Zur Frage

der praktischen Involvierung von EntwicklungsethnologInnen in die Arbeit von

EZ-Organisationen (vgl.

Dettmar

1999) hat die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie ethische Richtlinien

formuliert.

Im Gegensatz dazu liegt der Fokus einer "Ethnologie der Entwicklung"

auf der Untersuchung der Strukturen, in denen Entwicklung stattfindet, und der

Institutionen und Akteure, die dabei eine Rolle spielen. In Deutschland vor

allem erforscht durch Schüler des Bielefelder Entwicklungssoziologen Hans-Dieter

Evers (Bielefelder Verflechtungsansatz und strategischer Gruppenansatz; dazu

Bierschenk

2002) und die "Berliner Schule" um Elwert und Weiß (vgl.

Hüsken

2004).

zum

Seitenanfang

Entwicklungsethnologie und Kultur

zum

Seitenanfang

Entwicklungsethnologie und Kultur

Einen wichtigen Beitrag zur Renaissance der soziokulturellen Dimension hat die

deutsche Entwicklungsethnologie geleistet. Ihr Engagement hat dazu beigetragen,

dass die Einbeziehung soziokultureller Faktoren und Partizipation bei der Planung,

Implementierung und Evaluierung von EZ-Projekten heute zum entwicklungspolitischen

Standard gehört. Exemplarisch für dieses Engagement ist die Erweiterung

der Simsonschen soziokulturellen Schlüsselfaktoren durch Bliss, Gaesing

und Neumann (

1997),

aber auch die Beiträge von Schönhuth und Kievelitz (

1993)

zur Differenzierung der Appraisal-Verfahren in der GTZ und die Überlegungen

zur interkulturellen Problematik der "Zielorientierten Projektplanung"

(ZOPP) von Kievelitz und Tilmes (

1992).

Im Gegensatz zu anderen Expertengruppen der EZ bezieht die Entwicklungsethnologie

eine explizit politisch verstandene Position. Hierzu gehört sowohl die

Selbstverortung als Anwaltschaft für die Zielgruppen der EZ, als auch die

Formulierung einer moralisch-ethischen Agenda für die gesamte entwicklungspolitische

Praxis. Bliss und Schönhuth haben dazu acht "Ethische Leitlinien für

die entwicklungspolitische Praxis" (re)formuliert. Sie verstehen ihren

Regelkanon als Orientierungshilfe und Handlungsanweisung für Gutachter

und Projektexperten zur Lösung von Loyalitätskonflikten, die sich

aus dem Spannungsfeld der Interessen von Auftraggebern, Zielgruppen und der

internationalen Öffentlichkeit ergeben (

Bliss/Schönhuth

2002: 4). Die Zeitschrift Entwicklungsethnologie der

AGEE

AGEE

dokumentiert seit 15 Jahren die Arbeit von EntwicklungsethnologInnen. (

www.entwicklungsethnologie.de).

zum

Seitenanfang

Entwicklungsethnologie

und partizipative EZ

zum

Seitenanfang

Entwicklungsethnologie

und partizipative EZ

Die partizipative EZ in Deutschland wurde unter anderem durch Arbeiten von Entwicklungsethnologen

wesentlich beeinflusst. So wurde das Handbuch zu partizipativen Methoden in

der EZ von zwei Ethnologen verfasst (

Schönhuth/Kievelitz

1993). Am Zielgruppenansatz der TZ und dessen Einbindung in die Strategien

der FZ waren Ethnologen ebenfalls maßgeblich beteiligt (

Bliss/König

2003). Auch die kulturellen Grenzen partizipativer Ansätze wurden von

ihnen bearbeitet (

Hess

et al. 1998).

zum

Seitenanfang

Entwicklungsfaktoren, endogene

zum

Seitenanfang

Entwicklungsfaktoren, endogene

Axelle Kabou beschäftigt sich in ihrer Streitschrift gegen ›schwarze

Eliten und weiße Helfer‹ (

1993)

mit den endogenen Faktoren der afrikanischen Entwicklungsproblematik. Mit Blick

auf die erfolgreichen Asiaten mahnt die Autorin an, dass Afrika sich für

seine Geschichte selbst verantwortlich fühlen und sein Schicksal in die

eigenen Hände nehmen solle. Sie grenzt sich damit von der Mehrheit afrikanischer

Politiker und Intellektueller ab, die im Weltwirtschaftssystem und im (Post-)Kolonialismus

die Schuld an den Problemen sehen (

Dependenztheorie

Dependenztheorie).

Wegen ihres letztlich wieder modernisierungstheoretischen Lösungsansatzes

und der These der ›kulturfreien‹ Übertragbarkeit asiatischer

Modelle (so z. B. eine Kritik von

Menzel

1994: 51) wurde Kabous Ansatz nicht nur von afrikanischen Linksintellektuellen

heftig kritisiert.

Autozentrierte

Entwicklung

Autozentrierte

Entwicklung

zum

Seitenanfang

Entwicklungspartnerschaft

zum

Seitenanfang

Entwicklungspartnerschaft

In der Definition des BMZ: "Eine Entwicklungspartnerschaft ist eine langfristig

ausgerichtete Zusammenarbeit mit gleichberechtigten Partnern (

BMZ

2001b: 68), in der, wie das Wort ›gleichberechtigt‹ schon suggeriert,

der Partizipation eine wichtige Rolle zukommt."

Wie auch beim

Dialog

auf Augenhöhe

Dialog

auf Augenhöhe lässt sich der Begriff der Entwicklungspartnerschaft

auch dazu benutzen, das vorhandene Machtgefälle in der Entwicklungszusammenarbeit

euphemistisch zu verschleiern. Er steht in auffälligem Widerspruch zur

Konditionalisierung

Konditionalisierung,

d. h. der Bindung von Entwicklungshilfe an vom Westen definierte entwicklungsfreundliche

Bedingungen.

Macht

Macht;

Interkultureller

Dialog

Interkultureller

Dialog;

Partizipation

in der EZ

Partizipation

in der EZ

zum

Seitenanfang

Entwicklungstheorien

zum

Seitenanfang

Entwicklungstheorien

In den klassischen Entwicklungsansätzen spielt die kulturelle Dimension

von Entwicklung keine Rolle. Dependenztheoretiker hindert der ›sozialistische

Fernblick‹ (

Faschingeder

et. al. 2003), in Kultur und Tradition mehr zu sehen als nur ein Entwicklungshemmnis

hin zur klassenlosen Gesellschaft. (vgl. auch

Clash

of Cultures

Clash

of Cultures; kulturalistische

Modernisierungstheorie

Modernisierungstheorie:

gleiches Argument!) Die Grundbedürfnisstrategie der 1970er Jahre plante

vor allem für Betroffene, blieb letztlich den westlichen Handlungsrationalitäten

verhaftet und damit ebenfalls kulturblind. Selbst die Vertreter einer autozentrierten

Entwicklung des Südens thematisieren Kultur in erster Linie als Herrschaftsinstrument

oder Kampfarena, in der Schlachten um die Konstruktion von Identitäten

ausgetragen werden.

Auch nach Auflösung der Lagergrenzen blieben etliche Autoren dem eurozentrischen

Weltbild verhaftet (

Senghaas

1982: "Von Europa lernen"). Heute ist breiter Konsens in der angewandten

internationalen Forschung und entwicklungspolitischen Diskussion, dass Kultur

im Entwicklungsprozess eine Rolle spielt, und dass entwicklungspolitische Maßnahmen

dann am besten funktionieren, wenn sie auf der Basis des Alltagswissens (

lokales

Wissen

lokales

Wissen) von Zielgruppen aufbauen.

Die von Huntington und anderen vertretene Modernisierungsthese, nach der bestimmte

essentiell vorgestellte Kulturen die menschliche Entwicklung hemmen, und andere

die menschliche Entwicklung fördern (

›Kultur

als Entwicklungshemmnis‹

›Kultur

als Entwicklungshemmnis‹), wird vom Mainstream der internationalen

Forschung als ebenso einseitig kritisiert, wie Arturo Escobars poststrukturalistische

Entwicklungskritik, die

"Kultur

als ein System ideologischer Kontrolle"

"Kultur

als ein System ideologischer Kontrolle"; versteht, mit dessen Hilfe

die seit der Kolonialzeit bestehenden Ungleichheiten zwischen reichen und armen

Ländern aufrechterhalten und zementiert werden.

Für die Vertreter einer Richtung, die die homogenisierende Wirkung der

Globalisierung uneingeschränkt befürworten, dient das Kulturargument

häufig der Maskierung ökonomischer Ineffizienz (

Kultur

als Restkategorie

Kultur

als Restkategorie).

Nach der Glokalisierungsperspektive (Robertson;

Glokalisierung

Glokalisierung),

die von der Mehrzahl der Autoren heute favorisiert wird, erfolgt Globalisierung

nicht durch die Hand eines anonymen Marktes oder einer primordialen Prägung,

sondern im Zusammenspiel unterschiedlich machthaltiger Strategien (

Wimmer

1997). Globalisierung findet dann erfolgreich statt, wenn dies aus der Interessensperspektive

lokaler Akteure Sinn macht, und wenn die globalen Muster in bereits etablierte

politisch-kulturelle Muster einzufügen und umzudeuten sind.

Diese Perspektive geht von aktiv und strategisch handelnden Akteuren im Entwicklungsprozess

aus, deren Partizipations- und Handlungschancen durch politische, sozioökonomische

und soziokulturelle Rahmenbedingungen zwar mitbestimmt, aber nicht präformiert

sind. Sie rechnet mit Kultur, liefert aber die Akteure ihren ›kulturellen

Prägungen‹ nicht aus (

Kultur

als Fluxus

Kultur

als Fluxus).

zum

Seitenanfang

Entwicklungszusammenarbeit

zum

Seitenanfang

Entwicklungszusammenarbeit

Während Kultur früher eher als Hindernis für die Entwicklung

verstanden wurde, hat sich dieses Verständnis grundlegend gewandelt im

Sinne von Kultur als Mittel für Entwicklung bis hin zu Kultur als Chance

und Selbstzweck.

Deutlich wird diese positive Verbindung von Kultur und Entwicklung z. B. im

Partizipationskonzept

Partizipationskonzept

des BMZ von 1999. Auch das jüngste Evaluierungsraster für Gutachter

(

BMZ 2002)

spricht diesen Zusammenhang an und bezieht sich dabei unter anderem auf eine

Ex-Post-Evaluierung von 32 abgeschlossenen Projekten der deutschen Staatlichen

Zusammenarbeit (

BMZ

2000), die einen signifikanten Zusammenhang zwischen Zielerreichung und

Kulturangepasstheit aufzeigte. Neben der kontinuierlichen finanziellen Leistungsfähigkeit

des Projektträgers sind es ein partizipativ hergestellter Zielkonsens (

Dialog

auf Augenhöhe

Dialog

auf Augenhöhe) und die Kulturangepasstheit, die maßgeblich

nachhaltigen Erfolg oder Misserfolg von Projekten und Programmen bestimmen.

Deshalb müsse den soziokulturellen Rahmenbedingungen der gleiche Stellenwert

zukommen, wie ökonomischen und naturwissenschaftlichen.

Während diese empirischen Ergebnisse eindeutig für die Beachtung der

Kultur

Kultur

als Rahmenbedingung für jegliche EZ sprechen, zeigt eine andere Erkenntnis

aus der Evaluierung die Grenzen einer kulturellen Strategie auf: Die

Akzeptanz

Akzeptanz

der Durchführungsträger der FZ lag zu allen Untersuchungszeitpunkten

deutlich höher als die der TZ-Projekte. Investitionsmaßnahmen liegen

demnach offensichtlich weit eher im (wirtschaftlichen) Interesse der Partner

als Vorhaben, die auf Veränderungen von Menschen und Organisationen ausgerichtet

sind (

BMZ 2000:

8).

Hält die Partnerseite vorwiegend einen Transfer von Technologie und Geldmitteln

für notwendig, um Entwicklung anzukurbeln, so ist die deutsche Seite manchmal

vorrangig an Strukturveränderungen und der Ausbildung von Managementfähigkeiten

("Können") bei den Partnern (Mittler und Zielgruppen) interessiert,

wenn es um nachhaltige Entwicklung geht. Die Ausbildung von Strukturen und Befähigungen

(capacities, capabilities, skills) hat neben politischen, wirtschaftlichen und

umweltbezogenen Voraussetzungen immer auch eine soziokulturelle Dimension, die

diese Strukturen und Befähigungen gesellschaftlich legitimiert und begründet,

und ihnen Sinn und Konstanz verleihen. Damit wird jegliche Entwicklungsintervention

auch zu einer kulturellen Intervention.

Zur Positionierung der GTZ bzgl. Kultur und Entwicklung, in der dem metaphorischen

Begriff der

kulturellen

Bühne

kulturellen

Bühne als funktionaler Handlungsrahmen von EZ eine wichtige Rolle

zukommt.

zum

Seitenanfang

Erlebniskultur

zum

Seitenanfang

Erlebniskultur

Erlebniskultur ist ein zentrales Merkmal der Konsumkultur, die sich nach dem

Zweiten Weltkrieg in den westlichen Industriegesellschaften entwickelt hat.

Sie stellt die Möglichkeit dar, Waren zu nutzen, um Erlebnisse und Erfahrungen

zu machen. Der Wunsch, viele und intensive Erlebnisse zu haben, führt zu

einer Steigerung der gesellschaftlichen Individualisierung (›Erlebnisgesellschaft‹);

vgl.

Hügel

2003; Hg.: 32 f. Insofern ist Erlebniskultur eng mit dem Begriff der

Populärkultur

Populärkultur

verknüpft, in der Unterhaltung ein zentrales Element darstellt.

zum

Seitenanfang

Essentialisierung

zum

Seitenanfang

Essentialisierung

Essentialisierung ist die Festschreibung des anderen auf seine Andersartigkeit

bzw. des Eigenen auf seine ursprüngliche Wesenheit (Essenz), wobei innere

Differenzen nivelliert werden. "Essentialismus beschreibt die Annahme,

dass Gegenstände - unabhängig von Kontext und Interpretation - eine

ihnen zu Grunde liegende, alle Veränderungen überdauernde Essenz aufweisen,

die ihre ›wahre Natur‹ bestimmt und sie notwendig zu dem macht, was

sie sind." (

Babka/Posselt

2003;

Internetquelle).

Die Folgen der Essentialisierung von Kultur zeigen sich zum Beispiel in:

- einer globalen Tourismusindustrie, die das authentische und exotische

"Andere" für ökonomische Zwecke einsetzt. ("Kommerzialisierung");

- nationalistischen Dritt-Welt-Diskursen, die Geschichte singularisieren

und "Tradition" als Gegenentwurf zur wahrgenommenen "Verwestlichung"

oder "Neokolonialisierung" zu etablieren suchen (

"Kulturalisierung")

"Kulturalisierung")

- meist von außen herangetragenen, romantizierenden Entwürfen

"traditioneller", speziell "Stammes"-Gesellschaften,

die eine "verschwindende Welt" gegen den Einfluss des Modernismus

schützen will ("Naturalisierung, Exotisierung")

Selbst-

und Fremdethnisierungstendenzen.

Selbst-

und Fremdethnisierungstendenzen.

zum

Seitenanfang

Essentialismus, kultureller

zum

Seitenanfang

Essentialismus, kultureller

In den 1970er Jahren begannen zahlreiche Gruppen (von Minderheiten bis Nationen)

die Kategorien Kultur und Ethnos für sich offensiv zu übernehmen und

im Rahmen ihrer kulturellen Besonderheiten Rechte zu erkämpfen und sich

gegen konkurrierende Interessen durchzusetzen. Es ist eine Vielzahl neuer kultureller

Identitäten entstanden oder geschaffen worden, und hat sich in Form eines

offiziellen Multikulturalismus das öffentliche Bewusstsein erobert (

Breidenbach/Nyíri

2004: 24).

Kulturalismus

Kulturalismus;

Essentialismus,

strategischer

Essentialismus,

strategischer

zum

Seitenanfang

Essentialismus, strategischer

zum

Seitenanfang

Essentialismus, strategischer

Der Ambivalenz einer

Identitätspolitik

Identitätspolitik

von Gruppen, die sich über deren Konstruktionscharakter bewusst sind, sie

aber für die Durchsetzung ihrer Interessen für unverzichtbar halten,

stellt Gayatri Chakravorty Spivak 1985 den Entwurf des strategischen Essentialismus

entgegen. Dieser stellt ein politisch motiviertes, mit der Einsicht in den Konstruktionscharakter

kultureller Eigenarten verbundenes und daher reflektiertes Beharren auf gruppenspezifischen,

essentiellen Wesenszügen und Authentizität dar (vgl.

Stölting

2001;

Internetquelle).

Dieter Senghaas (

1998:

38-44) spricht in diesem Zusammenhang von der Haltung einer angestrebten "halbierten

Modernisierung", die einerseits grundlegenden gesellschaftlichen Wandel

will, andererseits jedoch bestimmte, einer Gruppe eigene Wesenszüge unbedingt

zu erhalten wünscht. Strategischer Essentialismus ist eine Reaktion auf

steigende gesellschaftliche Reflexivität (

Giddens

1995) auf der einen Seite und steigenden Orientierungsbedarf in einer durch

Komplexität und Kontingenz geprägten gesellschaftlichen Situation

auf der anderen.

Umstritten ist die Frage, ob strategischer Essentialismus ein Modell für

Identitätspolitiken in einer durch fortschreitende Enttraditionalisierung

und globale Interdependenz geprägten Welt darstellt. (Vgl.

Stölting

2001;

Internetquelle).

Kulturalismus

Kulturalismus;

Identitätspolitik

Identitätspolitik

zum

Seitenanfang

Ethik

zum

Seitenanfang

Ethik

Ethik bezeichnet allgemein die Lehre oder Wissenschaft vom Sittlichen, jenen

Teil der Philosophie, der das moralische Bewusstsein und Verhalten der Menschen

zum Gegenstand hat (vgl.

Buhr

und Klaus 1971: 328).

"Der Name ›Ethik‹ ist vom griechischen Wort ethos abgeleitet.

Dieses selbst weist mehrere voneinander unterschiedene Bedeutungen auf. Es bedeutet

erstens, meist im Plural gebraucht, den gewohnten Aufenthaltsort, den Wohnsitz,

die Wohnung, auch Heimat; zweitens, ebenfalls meist im Plural, die Gewohnheiten,

das Herkommen, die gewohnte Art des Menschen, sich zu verhalten, die Lebensgewohnheiten,

Sitten, Bräuche usw.; drittens das sittliche Bewusstsein, die sittliche

Gesinnung und Haltung, den sittlichen Charakter, das Sittliche, die Sittlichkeit."

Die unterschiedlichen Bedeutungen des Wortes spiegeln "unterschiedliche

Entwicklungsetappen in der Geschichte (besonders Frühgeschichte) der menschlichen

Gesellschaft" (

Buhr

und Klaus, 1971: 328): Erst steht der Begriff im materiellen Kontext, dann

umfasst er das Verhalten, allerdings noch eng verbunden mit Verhältnissen

des Zusammenlebens, heute wird er umfassend interpretiert.

Nach Kant ist ethisches Bewusstsein und Verhalten jedem Menschen unabhängig

von seiner Herkunft über den Zugang der allgemeinen Vernunft möglich.

Seine deontologische Ethik beruft sich auf Pflicht, auf die Motivation zur Handlung,

während die utilitaristische Ethik eher das Ergebnis einer Handlung betrachtet.

zum

Seitenanfang

Ethik in der Entwicklungsforschung

zum

Seitenanfang

Ethik in der Entwicklungsforschung

Kulturorientierte Entwicklungsforschung ist bis heute mehrheitlich ein Forschen

über und nicht für, mit oder gar durch Menschengruppen. Es wird nach

unten, also auf lokaler Ebene geforscht ("small places, large issues",

Eriksen 2001).

Das dabei gewonnene Wissen wird aber in erster Linie nach oben, dem wissenschaftlich

westlich orientierten Wissensordnungsapparat (

Hobart

1993) zur Verfügung gestellt, nicht den Betroffenen. Ethikfragen der

Forschung werden in den meisten gängigen Lehrbüchern (vgl. dazu

Antweiler

2002: 30), aber auch in Methodenhandbüchern kaum thematisiert. Anwendungsorientierte

Lehr- und Methodenbücher geben dem Thema mehr Raum, so z. B.

Ervin

2000 (Kap. 3),

Mikkelsen

1995 oder, im deutschen Sprachraum,

Girtler

2001, Kap.4).

AGEE

AGEE;

Ethik

in der Entwicklungszusammenarbeit

Ethik

in der Entwicklungszusammenarbeit

zum

Seitenanfang

Ethik in der EZ

zum

Seitenanfang

Ethik in der EZ

Entwicklungszusammenarbeit findet im Spannungsfeld unterschiedlicher Wertesysteme

und Interessen und vor dem Hintergrund eines strukturellen Machtgefälles

zwischen Nord und Süd (›Geber/Nehmer‹) statt. Ethische Dilemmata

sind dabei für ausländische Fachkräfte unausweichlich. Sie sind

ihrem Auftraggeber verpflichtet, aber sie sind es auch gegenüber der Zielgruppe

und in vielen Fällen gegenüber der internationalen Öffentlichkeit.

Das Dilemma lässt sich meist nur durch eine Güterabwägung lösen,

aber es gab bisher in Deutschland keine berufsethischen Maßstäbe

dafür.

Die Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsethnologie (

AGEE

AGEE)

hat "Ethische Leitlinien" entworfen, die Antworten z. B. auf folgende

Fragen geben wollen: Wie lassen sich Entwicklungsziele und Interessen des Auftraggebers

mit den möglicherweise erheblich davon abweichenden Vorstellungen der Zielgruppen

vereinbaren? Wie weit kann der Partizipationsanspruch in einem kulturell scheinbar

partizipationsfeindlichen Umfeld gehen? Welche Grenzen haben Schweigepflichtklauseln

in Gutachterverträgen? Wie lassen sich Informantenschutz und Nachprüfbarkeit

der Untersuchungsaussagen miteinander vereinbaren? 2002 gab es dazu auch eine

Tagung mit reger Beteiligung aus den entwicklungspolitischen Institutionen (vgl.

Bliss/Schönhuth/Zucker

2002. Vgl. auch:

Bliss/Schönhuth 2002

1;

Internetquelle

2).

AGEE

AGEE;

Weltethos

Weltethos

zum

Seitenanfang

Ethnie / ethnische Gruppe

zum

Seitenanfang

Ethnie / ethnische Gruppe

Früher wurde eine Ethnie bestimmt als eine Gruppe, die biologisch ihren

Bestand weitgehend unabhängig aufrechterhält, über charakteristische

Kulturwerte verfügt, ein fest gefügtes Netz von Kommunikation besitzt

und sich von anderen solchen Gruppen unterscheidet (nach

Barth,

1969). Heute versteht man darunter überfamiliäre und gleichzeitig

familienumfassende (also Verwandtschaft organisierende) Lebensgemeinschaften,

also Wir-Gruppen oberhalb der realen oder fiktiven Verwandtschaft (Lineage,

Klan, Stamm) und unterhalb der Nation, die ein eigenes Selbstverständnis

und selbst- sowie fremdzugeschriebene Traditionen aufweisen. Erst die Übereinstimmung

von Selbst- und Fremdzuschreibung macht sie stabil. Die gesellschaftliche Konstruktion

›erblicher Identität‹ grenzt eine Ethnie von einer politischen

Vereinigung ab (vgl.

Elwert

1989). Im Unterschied zu Klassen und anderen Interessengruppen bezieht sich

Ethnie auf Personen beiderlei Geschlechts, unterschiedlichen Alters sowie verschiedener

Berufe und Statusniveaus. Eine Abgrenzung ist oft schwer (z. B. Afghanistan,

wo mal 20, mal 50, mal 200 Ethnien genannt werden, vgl.

Schetter

2002: 474). Ethnische Gruppen müssen im Gegensatz zu

indigenen

Völkern

indigenen

Völkern/Gruppen nicht unbedingt einen historischen Raumbezug aufweisen.

Es gibt zwei Positionen in der Ethnizitätsforschung: Die strukturelle/objektivistische

betrachtet Ethnie als eine durch bestimmte Handlungsmuster, Institutionen und

soziale Rollen empirisch fassbare Kategorie, während die kognitive/subjektivistische

Position sich auf die Summe kollektiver Denkinhalte einer ethnischen Gruppierung

bezieht. Wir-Bewusstsein, gemeinsame biologische Verwandtschaft, gemeinsames

Territorium, gemeinsame Geschichte, gemeinsame Kultur (Traditionen, Deutungsmuster,

Werte, Symbole etc.) sind häufige Referenzpunkte, über die sich ethnische

Gruppen definieren. Die Identifizierung eines Individuums mit einer ethnischen

Gruppe ist weder ständig wirksam noch unveränderlich, sondern in hohem

Maße situationsabhängig (

Identity

Switching

Identity

Switching).

Da Ethnien oft in verstreuten Territorien leben oder sogar nur Netzwerke bilden,

rücken Ethnologen zunehmend davon ab, Gruppen oder Teilgruppen als ausschließliche

Forschungseinheiten zu nehmen. Jetzt erforscht man vermehrt interethnische Systeme,

multiethnische Netze, globale Verknüpfungen oder soziale Bewegungen, die

über einzelne Gruppen hinwegreichen. In der Feldforschung ist es zunehmend

notwendig, Menschen und Probleme an mehreren Orten gleichzeitig empirisch zu

verfolgen (

Multisited

Ethnography

Multisited

Ethnography).

zum

Seitenanfang

Ethnische Mobilisierung / Abgrenzung

zum

Seitenanfang

Ethnische Mobilisierung / Abgrenzung

Nach Terkessidis geht es dabei um politisch mobilisierungsfähige Konstruktionen

der eigenen

Ethnizität

Ethnizität,

die zum Teil erst im Zuge der Moderne entstanden sind. Sie erlangen zunehmende

Bedeutung im Wettbewerb um Gelder, Privilegien, Ressourcen, im Verteilungskampf

um Anteile und Anrechte. Teilweise schließen sich deshalb - dem Gesetz

der großen Zahl in Demokratien folgend - immer mehr Minderheiten zu Großgruppen

zusammen (Afroamerikaner, Gay-Bewegung ...). Ethnische Abgrenzung ist eher eine

Frage der Identifizierung mit einer Facette der eigenen Herkunft, eine bewusste

Entscheidung (vgl.

Mayer/Terkessidis

1998; als Fallbeispiel zu Estland nach der Perestrojka:

Dittmer

2003).

Ethnisierung

Ethnisierung;

Ethnie

Ethnie

oder

Nation

Nation

zum

Seitenanfang

Ethnisierung

zum

Seitenanfang

Ethnisierung

Auch als

"Kulturalisierung"

"Kulturalisierung";

oder "kulturelle Essentialisierung" bezeichnetes Phänomen. Es

besteht in einer Reduktion von Unterschieden zwischen Kategorien oder Gruppen

von Menschen auf ethnische oder kulturelle Unterschiede. Es wird zwischen

Selbstethnisierung

Selbstethnisierung

und Fremdethnisierung unterschieden.

zum

Seitenanfang

Ethnizität, ethnische Identität

zum

Seitenanfang

Ethnizität, ethnische Identität

Ethnizität leitet sich ab vom griechischen "ethnos = Volk" und

bezeichnet die individuell empfundene Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe,

deren gemeinsame Merkmale z. B. Sprache, Religion bzw. gemeinsame Traditionen

sein können. Bei Kultur geht es um sozial hergestellte Bedeutung, bei Ethnizität

um soziale Abgrenzung (Inklusion und Exklusion), die zu Wir-Gruppenbildung führt.

Ethnische Identität ist eine Form von

kollektiver

Identität

kollektiver

Identität.

Im Prozess der kulturellen Differenzierung werden gruppen- bzw. identitätskonstituierende

Merkmale (sog. Identitätsmarker) wie

Heimat

Heimat,

Abstammung, Religion und Sprache in beliebiger Anzahl und Kombination hervorgehoben

und im Rahmen einer primordialen Rhetorik zur Grundlage einer um Ursprünglichkeit

bemühten Definition des Eigenen und des Fremden gemacht. Sie erlaubt deshalb

auch situationale Umdefinitionen gemäß wechselnder Interessenkonstellationen.

Giordano (

1981)

spricht in diesem Zusammenhang von "rationalem Identitätsmanagement".

Gerade ihre enorme Aktualisierbarkeit verweist jedoch auf die emotionalsymbolische

Kraft ethnischen Gemeinschaftsglaubens, der sich in politischer Verwendung nicht

erschöpft (vgl. auch

Selbst-Ethnisierung

Selbst-Ethnisierung).

Insgesamt zeigt Ethnizität sich also als eine Kombination von primordialer

Rhetorik, welche die kulturelle Besonderheit und lange Geschichte betont, und

pragmatischen situationsbezogenen Opportunismus im Aushandeln. Ebenso sind ethnische

Grenzziehungen (im Gegensatz zum

Nationbegriff

Nationbegriff)

nicht exklusiv. Man kann sich umgreifende, überkreuzende oder auch für

den Wechsel offene Zugehörigkeiten (Identitäten) zuschreiben (vgl.

Schlee 1985).

Staaten versuchen Ethnizität in ihrem Sinne zu regulieren. Zur Zeit der

Entstehung dieser Konzepte Anfang der 1970er Jahre waren ethnisch definierte

Interaktionen eher friedlich. Spätestens seit Ende der 1980er Jahre ist

das Konzept von Ethnizität weltweit wesentlich politisierter, sind die

Auseinandersetzungen härter geworden (vgl.

Tambiah

1989: 339).

Esser sagt dazu: "Es gibt in einer Gesellschaft ein Reservoir von gedanklichen

Modellen der Typisierung, Abgrenzung und von Gefühlen der Solidarität

zu ›ethnischen‹ Gruppen, die nicht erst aktuell konstruiert worden

sind. Sie sind in vielen kulturellen Selbstverständlichkeiten noch sichtbar,

wenngleich nicht virulent. Und deshalb stoßen die aktuellen ›Konstruktionen‹

bei den Menschen auch nicht auf komplettes Unverständnis, wenn sie damit

konfrontiert werden. Die Anknüpfungsmöglichkeit an durchaus schwache,

latente kulturelle Muster ist eine Bedingung für alle Versuche der Wiederbelebung

ethnischer Ideen und Ideologien. Gänzlich aus dem Nichts heraus kann Ethnizität

sicher nicht geschaffen werden. Aber ihren Sinn müssen die versunkenen

Erinnerungen über aktuelle Gemeinsamkeiten und Abgrenzungen gewinnen. Und

das können nur aktuelle gemeinsame und auch starke Interessen sein"

(

Esser 1996:

73).

Nationalcharakter

Nationalcharakter;

Identität,

kollektive

Identität,

kollektive;

Primordialismus

Primordialismus

Der UNDP-Bericht zur menschlichen Entwicklung von 2004 argumentiert mit empirischen

Belegen, dass politische Handlungsansätze, die kulturelle bzw. ethnische

Identitäten innerhalb des Staatsgefüges anerkennen und die Entfaltung

der Vielfalt fördern, nicht zwangsläufig zu Fragmentierung, Schwächung

der Entwicklung oder autoritärere Herrschaft führen, wie häufig

behauptet. Spannungen entstünden im Gegenteil oft gerade durch die Unterdrückung

der Freiheit von Minderheiten, sich kulturell auszudrücken (

Freiheit,

kulturelle

Freiheit,

kulturelle). Kulturelle/ethnische Identität spielt bei Konflikten

wie z.B. in Ruanda in den 1990ern eine Rolle, allerdings weniger als Ursache,

denn als Triebkräfte für politische Mobilisierung (vgl.

UNDP

2004: 3ff). (

Konflikte,

ethnisierte

Konflikte,

ethnisierte;

Kulturalismus

Kulturalismus).

zum

Seitenanfang

Ethnologie

zum

Seitenanfang

Ethnologie

Auch Kulturanthropologie, bzw. Völkerkunde (engl. cultural anthropology,

social anthropology, frz. ethnologie; sp. antropologia cultural); die Wissenschaft,

die die Daseinsgestaltung menschlicher Kollektive (Gruppen, Netzwerke) im umfassendem

Sinn ausgehend von einem holistischen Kulturbegriff erforscht; früher zu

fremden, fernen und vermeintlich einfachen ("primitiven") Gesellschaften,

heute grundsätzlich zu jeglichen Kollektiven, auch zur eigenen Gesellschaft;

methodisch stehen intensive Mikrostudien (mittels "Feldforschung")

zu Teilbereichen von Gesellschaften und kulturvergleichende Studien (

Cross-Cultural

Studies

Cross-Cultural

Studies) im Zentrum.

zum

Seitenanfang

Ethnologie der Globalisierung

zum

Seitenanfang

Ethnologie der Globalisierung

"Der ganzheitliche Anspruch der Ethnologie ist im Zeitalter der weltumspannenden

Vernetzung immer schwerer einzulösen und stellt die Disziplin vor neue

theoretische und methodologische Aufgaben", stellen

Breidenbach/Zukrigl

2002b fest. Und sie fahren fort: "Immer seltener sind Kultur, Gesellschaft

und Ort deckungsgleich. In einer Welt, in der die Kontakte zwischen räumlich

weit voneinander entfernten Gesellschaften exponentiell zunehmen, lässt

sich das traditionelle Forschungsgebiet der Ethnologie (außereuropäische,

vormoderne Gesellschaften) nicht mehr isolieren. Zeitgenössische ethnologische

Forschung hat die künstliche Trennung zwischen Wir (im Westen) und den

Anderen (der Rest der Welt) überwunden und untersucht das moderne Leben

überall: afrikanische Managementtechniken, die Lebensentwürfe junger

Deutschtürken, chinesischen Europa-Tourismus oder die Bedeutung des Internets

in Trinidad." (

Breidenbach/Zukrigl

2002b).

Multisited

Ethnography

Multisited

Ethnography

zum

Seitenanfang

Ethnonationalismus

zum

Seitenanfang

Ethnonationalismus

Ethnische Gruppe und Ethnozentrismus sind nach Kellas (

1998)

mit Nation und Nationalismus vergleichbar. Der Unterschied liege in den engeren

Definitionen von ethnischer Gruppe und Ethnozentrismus, die eher in der sozialpsychologischen

Theorie verwurzelt sind als Nationalismus, der explizit ideologische und politische

Dimensionen hat. Ethnien seien in der Regel kleiner als Nationen, eher auf gemeinsame

Abstammung und Geschichte bezogen, ausschließender (exclusive) und zuschreibender,

d.h. ihre Mitgliedschaft ist auf diejenigen beschränkt, die bestimmte ›angeborene‹

Attribute miteinander teilen (vgl.

Kellas

1998: 5).

Allerdings zeigt die neuere Forschung zu

Ethnizität

Ethnizität,

dass ethnische Zugehörigkeit gerade nicht exklusiv ist. Man kann sich umgreifende,

überkreuzende oder auch für den Wechsel offene Zugehörigkeiten

(Identitäten) zuschreiben (vgl.

Schlee

1985).

Auch Dittmer kritisiert in einer Arbeit zur Mobilisierung ethnischer Unterschiede:

"Die Erklärung der Unterschiede zwischen ›ethnischer Gruppe‹

und ›Nation‹ leuchtet allein schon empirisch nicht ein - ohne weiteres

lassen sich zahlenmäßig große Ethnien und demgegenüber

kleine Nationen als Beispiele finden. Mehr noch ist es auf der Analyseebene

bereits schwierig, das Maß der gemeinsamen Abstammung oder die Bedeutung

ihres Platzes in der Menschheitsgeschichte zu bestimmen, gerade wenn - wie von

Kellas unterstellt - kein qualitatives Merkmal ethnische Gruppen von Nationen

trennt. (...) Die Abgrenzung entlang ethno-nationaler Linien ist nichts anderes

als der Versuch, Herrschaft und ethnische Zugehörigkeit in Übereinstimmung

zu bringen. Ob diese Grenzziehung in Westeuropa anders, d. h. inklusiver, liberaler,

demokratischer wirkt als in den Ländern, die als ›ethnische‹

Nationen gekennzeichnet werden, weil stärkere Zivilgesellschaften bereits

vor Staatsgründung vorhanden waren, ist dabei fraglich" (

Dittmer

2003;

Internetquelle).

Konflikte,

ethnische

Konflikte,

ethnische;

Konflikte,

ethnisierte

Konflikte,

ethnisierte;

Rassismus

ohne Rassen

Rassismus

ohne Rassen

zum

Seitenanfang

Ethnopluralismus

zum

Seitenanfang

Ethnopluralismus

Der Begriff Ethnopluralismus setzt sich aus dem griechischen ethnos (Volk) und

dem lateinischen pluralis (aus mehreren bestehend, zu mehreren gehörig)

zusammen. Die Protagonisten des Ethnopluralismus vermeiden meist das negativ

konnotierte Wort Rasse und benutzen stattdessen die Begriffe Volk oder Kultur.

Insbesondere die intellektuelle Neue Rechte versteht den Begriff als Synonym

für ›Völkervielfalt‹. So wurde aus der ›rassischen

Vielfalt‹ der ethnische Pluralismus.

Universalistische Ansätze (Marxismus, Liberalismus, Humanismus) bzw. egalitäre

Ideale der Moderne (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) und ihre politischen

Pendants (gleiche Würde, gleiche Rechte eines jeden Menschen im Staat)

lehnen Vertreter des Ethnopluralismus mit dem Hinweis auf die biologische Verschiedenheit

des Menschen und in Berufung auf Ergebnisse der Verhaltensforschung ab. "Indem

sie Beobachtungen aus dem Tierreich auf das menschliche Zusammenleben übertragen,

behaupten sie, dass es dem natürlichen nicht veränderbaren Verhalten

entspreche, wenn Menschen Fremde oder Migranten ablehnen. Die Solidarität

innerhalb der eigenen Gruppe (Ethnie/Volk) wird ebenso wie die Abgrenzung nach

außen, das heißt die Fremdenfeindlichkeit, als ein natürliches

Verhalten angesehen. Die Zugehörigkeit zu einem Volk, die durch die Geburt

festgelegt sei, ist aus dieser Sicht die entscheidende Prägung des Menschen,

ihr gegenüber seien Willensentscheidungen, etwa die Annahme einer Staatsbürgerschaft,

bedeutungslos" (Innenministerium NRW).

Das Konzept, so erläutert das Innenministerium in seinem Internetglossar

weiter, "geht auf Ideen zurück, wie sie beispielsweise der Theoretiker

des italienischen Faschismus, Julius Evola, formuliert hat: ›Nicht jedem

ersten besten kann Menschenwürde zugesprochen werden, und auch wo sie vorhanden

ist, erscheint sie in verschiedenen Abstufungen.‹ Ethnopluralismus lehnt

die Integration von Menschen verschiedener Herkunft und Kultur ab, da die Völker

und Nationen dadurch ihre kulturellen Eigenarten, ihre Identität und letztlich

ihre Qualität verlören. Auf diese Weise dient der Ethnopluralismus

im rechtsextremistischen Verständnis dem Erhalt der ›nationalen Identität‹

(...).

Der Ethnopluralismus tritt in der Regel nicht im Gewande eines plumpen

Rassismus

Rassismus

auf. Meistens geht er nicht von einer grundsätzlichen Höherwertigkeit

der eigenen Volksgruppe aus, billigt aber Menschen anderer Herkunft im Inland

tendenziell nicht die gleichen Menschenrechte zu bzw. verweist sie auf die jeweiligen

Herkunftsländer" (Innenministerium NRW;).

Rassismus

ohne Rassen

Rassismus

ohne Rassen

zum

Seitenanfang

Ethnopolitik

zum

Seitenanfang

Ethnopolitik

Politik von Nationalstaaten gegenüber

indigenen

Völkern

indigenen

Völkern bzw. anderen Minderheiten (z. B. Migranten) im eigenen

Land.

Ethnische

Minderheiten

Ethnische

Minderheiten;

Ethnizität,

politisierte

Ethnizität,

politisierte (vgl. auch

Dittmer

2003)

zum

Seitenanfang

Ethnoscapes

zum

Seitenanfang

Ethnoscapes

Der Begriff, übersetzt ›ethnische Räume‹, wurde vom indo-amerikanischen

Ethnologen Arjun Appadurai Anfang der 1990er geprägt. Ethnische Räume

beschreiben Gruppenidentitäten, die sich eher unabhängig von Territorien

entwickeln. Lokale Bedeutungen werden ihrer tradierten Umwelt enthoben und in

neuen Zusammenhängen präsentiert. Beispiele sind das weltweite Netzwerk

der Auslandschinesen, aber auch anderer

Diasporen

Diasporen,

wie z. B. die Indoamerikaner die heute in enger Verbindung und Austausch zu

den Herkunftsräumen stehen. (Ein köstliches Beispiel solch einer transkulturellen

Situation gibt Appadurai für seine eigene Familie; vgl. Appadurai in der

Einleitung zu diesem Glossar).

"In dem Ausmaß, in dem Menschen heute mit ihren kulturellen ›Bedeutungen‹

im Raum unterwegs sind und in dem diese Bedeutungen selbst da auf Wanderschaft

gehen, wo die Menschen an ihren angestammten Orten bleiben, können geographische

Räume Kultur nicht wirklich beinhalten oder gar begrenzen" (

Hannerz

1995: 68). Räumliche Konstellationen bleiben zwar weiterhin bedeutsam,

sind aber zunehmend "entbettet" (Giddens), d. h. der lokale Schauplatz

wird auch durch Nichtanwesende strukturiert.

Die Thesen der Entterritorialisierung übersehen allerdings häufig,

dass die lokalen Gesellschaften als verwaltungstechnisch definierte Konsumeinheiten

fortbestehen. So stellt Pfaff-Czarnecka fest: "Gerade in Situationen der

gesellschaftlichen Umverteilung sind der menschlichen Kreativität keine

Grenzen gesetzt, wenn es gilt, Ressourcen zu akquirieren. Die eigene lokale

Gesellschaft als Vision einer homogenen Gemeinschaft darzustellen, basiert auf

einer gekonnten Verbindung zwischen lokalen Werten und den universelle Geltung

beanspruchenden Bedeutungen, die von außen hereinbrechen" (

Pfaff-Czarnecka o. J.).

Hier geht es um den strategischen Umgang mit

kulturellen

Repertoires

kulturellen

Repertoires, die je nach Kontext benutzt werden.

Heimat

Heimat;

Kultur

als Fluxus

Kultur

als Fluxus;

Essentialismus,

strategischer

Essentialismus,

strategischer

zum

Seitenanfang

Ethnozentrismus

zum

Seitenanfang

Ethnozentrismus

Ethnozentrismus bezeichnet die Tendenz, die eigene Kultur als Zentrum aller

Dinge und als Maßstab für andere Kulturen zu betrachten. Die eigene

Kultur bzw.

›Wir-Gruppe‹

›Wir-Gruppe‹;

wird positiv von anderen Gruppen abgegrenzt. Er ist die "Tendenz zur Höherschätzung

des Heimatlich-Vertrauten, des Bodenständigen und Immer-so-gewesenen, verbunden

mit entsprechendem Misstrauen gegen alles Fremde, Andersartige, aus der gewohnten

Ordnung Fallende" (

Bischof

1992: 40).

Die Herabsetzung des Fremden, Andersartigen geschieht auf der einen Seite durch

"Verdinglichung und Essentialisierung": Wir-Sie-Kategorisierung; Ungleichbewertung

(Eigenes besser als Fremdes); Ungleichbehandlung (Diskriminierung); Ent-Individualisierung

(Person nur als Gruppenmitglied wahrgenommen). Auf der anderen Seite durch "Naturalisierung":

Ungleichheit in Bezug gesetzt mit äußeren Körpermerkmalen; Schluss

von äußerlichen Merkmalen auf innere (psychische) Eigenschaften;

Übertragung einzelner zugeschriebener Eigenschaften auf alle (Totalisierung);

Annahme der Ursprünglichkeit und Unveränderlichkeit der insgesamt

›natürlichen‹ Unterschiede (Fixierung;

Primordialismus

Primordialismus)

(vgl.

Antweiler

2004).

Die sozialpsychologischen Wurzeln des Ethnozentrismus könnten im von Tajfel

untersuchten

Minimalgruppenparadigma

Minimalgruppenparadigma

liegen. Ethnozentrismus ist wie "Rassismus" und "Ausländerfeindlichkeit"

eines der Wörter, die heute in den Medien, aber oft auch von Wissenschaftlern

ohne genaue Spezifizierung verwendet werden (für Beispiele siehe

Antweiler

2004).

Polyzentrismus

Polyzentrismus;

Rollendistanz

Rollendistanz;

Empathie

Empathie;

Ethnizität

Ethnizität;

Othering

Othering

zum

Seitenanfang

Ethnozid

zum

Seitenanfang

Ethnozid

Ethnozid bedeutet "kulturellen Tod", also das Ende der Existenz von

Kultur. Absichtlich herbeigeführter Ethnozid ist "der Versuch, die

kulturelle Existenz einer

Ethnie

Ethnie

zu vernichten" (

Bolz

1999: 112), meist ausgelöst durch das "auf Rassismus beruhende

Überlegenheitsgefühl einer dominanten Gesellschaft gegenüber

ethnischen Minderheiten" (

Bolz

1999: 112).

Beispiel für den Versuch eines Ethnozids ist die Sicht mancher US-Amerikaner

bis in die 1960er Jahre hinein, die glaubten, das ›Indianer-Problem‹

durch Umerziehung und Umsiedlung der Reservationsbevölkerung in Großstädte

lösen zu können mit dem Ziel, dass sich die indianische Bevölkerung

in den ›Schmelztiegel‹ USA integrieren und ihre eigenständige

ethnische Existenz aufgeben würde (vgl.

Bolz

1999: 112).

zum

Seitenanfang

Europäische Union

zum

Seitenanfang

Europäische Union

Der Kulturbegriff der Europäischen Union ist im Wesentlichen ein enger,

auf

Kulturpolitik

Kulturpolitik,

Kulturaustausch

Kulturaustausch

und

Kulturerbe

Kulturerbe

bezogener. Es wird aber auch in einem weiteren Sinne von der ›Schaffung

eines gemeinsamen europäischen Kulturraums‹ gesprochen.

Nach Selbsteinschätzung in einem Papier der Europäischen Union wurde

der Wunsch nach kulturellen Maßnahmen auf europäischer Ebene bereits

in den 70er Jahren deutlich. Offiziell wurde der Kulturbegriff jedoch erst im

Jahr 1992 des Maastrichter Vertrags thematisiert. Darin wird die Europäische

Union aufgerufen, "einen Beitrag zur ›Entfaltung der Kulturen der

Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie

gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes‹ zu leisten."

Zur Schaffung eines wirklichen europäischen Kulturraums unterstützt

die Union ihre Mitgliedstaaten in diversen Bereichen, z. B. durch die Erhaltung

des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung; nichtkommerziellen Kulturaustausch;

Förderung/Austausch von künstlerischem und literarischem Schaffen,

Zusammenarbeit mit Drittländern und den für Kultur zuständigen

internationalen Organisationen. Im Jahr 2000 nahm die Kommission mit dem Rahmenprogramm

›Kultur 2000‹ ein neues Konzept für ihre Tätigkeit im Kulturbereich

an. "Ziel dieses Konzepts ist die Schaffung eines gemeinsamen kulturellen

Raums durch die Förderung des kulturellen Dialogs, des kreativen Schaffens,

der Verbreitung der Kultur, der Mobilität der Künstler und ihrer Werke,

des europäischen kulturellen Erbes, neuer Formen des kulturellen Ausdrucks

sowie der sozioökonomischen Rolle der Kultur." (vgl.

Europäische

Union 2004:

Internetquelle)

Yasemin Soysal geht 2003 in einer Standortbestimmung zur Kultur Europas der

Frage nach, was eigentlich europäische Identität bestimmt. Anders

als bei nationalen Kategorien von Identität findet Europa seine Legitimität

danach nicht primär in seiner tief verwurzelten Geschichte oder in seinen

historischen Kulturen. Das neue Europa ist zukunfts- und nicht vergangenheitsorientiert.

Was Europa zusammenhält, so Soysal aufgrund ihres Vergleichs aktueller

Bildungsinhalte, ist eine Reihe bürgerlicher Ideale, universalistischer

Glaubenssätze und Prinzipien. Allerdings sind diese so universal, dass

sie nicht mehr speziell Europa zugeordnet werden können. Dies macht es

unmöglich, eine territorial und kulturell gebundene Identität Europas

zu bestimmen. Dem neuen Europa mangele es an Originalität und seine Identität

scheint keine Herausforderung für nationale Identitäten zu sein. Noch

immer ist ein bedeutender Teil des Geschichtsunterrichts in Schulen der nationalen

oder regionalen Geschichte gewidmet. Aber die Lehrbücher stellen andererseits

Nation und Identität zunehmend in einen europäischen Kontext, und

in diesem Prozess wird auch die Nation neu interpretiert.

So resümiert Soysal: "Europa ist ein strittiges und unfertiges Projekt,

offen für Modifikationen und neue Entwicklungen. Doch was noch wichtiger

ist: Es sollte niemals mit einer schlüssigen und einheitlichen Darstellung

enden. Denn nur in dieser Art Europa (und der Art von pluraler Identität,

die es ermöglicht) finden sowohl der Osten und der Westen als auch der

Süden und der Norden ihren Platz und werden somit Bestandteil eines vielfältigen

kulturellen Europas" (

2003:

38) (...) "Je weiter die institutionelle Integration der EU mit ihren Institutionen

und Regierungsprinzipien fortschreitet, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit

einer gemeinsamen Identität und Kultur" (

Soysal

2003: 35;

Internetquelle).

Dies steht in deutlichem Kontrast zum derzeit politisch wieder lancierten Begriff

einer europäischen

Leitkultur

Leitkultur.

zum

Seitenanfang

Evaluierung

zum

Seitenanfang

Evaluierung

... (vom engl. evaluation). Die Bewertung von Prozessen und Ergebnissen, besonders

in sozialen Handlungsbereichen

Evaluierung in der Entwicklungszusammenarbeit steht heute vor dem Hintergrund

der ›4. Generation‹ von Evaluation. Nicht mehr Projekt-Outputs, sondern

Fragen zu Programmeffekten (impacts), Zielgruppenerreichung und Stakeholder-Sichtweisen

stehen dabei im Vordergrund. Weniger Objektivität der Ergebnisse, als vielmehr

Glaubwürdigkeit (trustworthiness), kulturelle Anschlussfähigkeit und

Handlungsrelevanz stehen nun im Vordergrund von Evaluation. Methodologische

Probleme bei Evaluierungen liegen unter anderem in der Frage, welche Verfahren

für welche Gegenstände angemessen sind und welche Leistung wie gewichtet

werden soll. Auch richtet die evaluierte Institution ihr Verhalten nicht selten

auf die Evaluierungspraxis aus: "Man tut, was gemessen, und unterlässt,

was vom Bewertungsraster nicht erfasst wird" (

Bröckling

et al. 2004).

Eine Ex-Post-Evaluierung von 32 abgeschlossenen Projekten der deutschen Staatlichen

Zusammenarbeit (

BMZ

2000) zeigte einen signifikanten Zusammenhang zwischen Zielerreichung und

Kulturangepasstheit: So hat sich herausgestellt, dass ein Zielkonsens zwischen

der deutschen Seite und dem lokalen Projektträger aber auch mit den Zielgruppen

von Beginn an von zentraler Bedeutung ist. Deshalb müsse den soziokulturellen

Rahmenbedingungen der gleiche Stellenwert zukommen wie ökonomischen und

naturwissenschaftlichen. Der erste Faktor hat mit der Fähigkeit zu einem

offenen und gleichwohl ›kultursensiblen Dialog auf Augenhöhe‹

zu tun; der zweite erfordert "die genaue Kenntnis der Problemsicht, der

Ressourcen und der kulturell geprägten Eigenheiten von Zielgruppen"

(

BMZ 2000:

10).

Partizipative Evaluierungsdesigns haben Auswirkungen auf veränderte TORs,

Auswahl der Gutachter, Art der Evaluierungsinstrumente und einen veränderten

Status der Befragten, z. B.: Welche Fragen interessieren den Partner? In welchem

Verhältnis stehen die externen Leistungen zum erforderlichen Mitteleinsatz

auf Seiten der Partner? Partizipatorische Evaluationsdesigns sind durchaus aufwendig,

sowohl was Vorbereitung, als auch was die Kosten betrifft. Ihr Einsatz bei Evaluationen

sollte gerechtfertigt sein. Sie eignen sich besonders für gewichtete und

genderspezifische Aussagen zu Wirkungen von Aktivitäten; zur Erhebung von

Sichtweisen einzelner Stakeholder und deren Vernetzung; für das Entdecken

versteckter Indikatoren und Kriterien; für Fragen der ›Performance‹

und der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Stakeholdern/Akteuren. (Zum Weltbankkonzept

des Participatory M&E vgl.:

World

Bank 2003a;

Internetquelle)

EVAL bezeichnet ein neues elektronisches Evaluierungsverfahren, eine Interviewsoftware,

die die GTZ zusammen mit der Bremer Unternehmensberatung Neuhimmel (

www.nextpraxis.de)

entwickelt hat. Es wird schrittweise die bisherige Praxis, in der Ergebnisse

und Wirkungen mittels Fragebögen erfasst wurden, ablösen. Die drei

jeweils am besten informierten Personen der GTZ, des Partners und der Zielgruppen

bzgl. eines Projekts beantworten in einem Selbstinterview Fragen (z. B. woran

sie Erfolg oder Fehlschlag des Projektes bemessen würden). Die subjektive

Meinung bildet einen Bedeutungsraum ab, den der Computer grafisch darstellen

kann. Dabei wird der ›Kultur‹ im EVAL nicht explizit benannt, sondern

als eine der Intervention in fremde soziale Systeme inhärente Komponente

der EZ vorausgesetzt. (vgl.

Dümcke

2003: 23).

zum

Seitenanfang

Evolution

zum

Seitenanfang

Evolution

Ein sehr unterschiedlich verwendeter Terminus; meist verstanden als gesellschaftlicher

Wandel, der langfristig, gleichmäßig bzw. stetig verläuft; im

Gegensatz zu Revolution; oft als Komplexitätssteigerung aufgefasst (im

Gegensatz zu "Devolution"); besonders oft in wertender Weise mit Höherentwicklung

("Fortschritt";

Hochkultur

Hochkultur)

gleichgesetzt und dann auch synonym mit

"Entwicklung"

"Entwicklung";

gebraucht.

zum

Seitenanfang

Exil

zum

Seitenanfang

Exil

Unter Exil versteht man nach Kokot "... den Aufenthalt in einer als fremd

wahrgenommenen Umgebung, dessen Anlass nicht als freiwillige Entscheidung wahrgenommen

wird und dessen zeitliche Dauer nicht der eigenen Kontrolle unterliegt. Das

heißt: Menschen im Exil können zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung

nicht zurück. Der Faktor der Fremdheit spielt in der Erfahrung des Exils

eine entscheidende Rolle. Um die unbestimmte Möglichkeit der Rückkehr

nicht ganz aus den Augen zu verlieren, muss ein symbolischer Bezug zur ›Heimat‹

immer neu konstruiert werden. Ein primäres Mittel dazu ist die Konstruktion

von Geschichte und die Erfindung und Vitalisierung gemeinsamer Traditionen.

Nicht alle Menschen im Exil sind im engeren Sinne Flüchtlinge. Im Exil

geborene Kinder und Enkel haben die traumatischen Ereignisse der Flucht nicht

selbst erlebt. Dennoch teilen sie die Erfahrung des nicht-freiwillig-in-der-"Fremde"-Lebens.

Es bliebe in diesem Zusammenhang beispielsweise zu klären, inwieweit Geschichten

über die Flucht und den Neuanfang als Erzählmuster über Generationen

tradiert werden und somit auch für die Kinder und Enkel identitätsstiftend

wirken" (

Kokot 2003).

Diaspora

Diaspora;

Heimat

Heimat

zum

Seitenanfang

zum

Seitenanfang